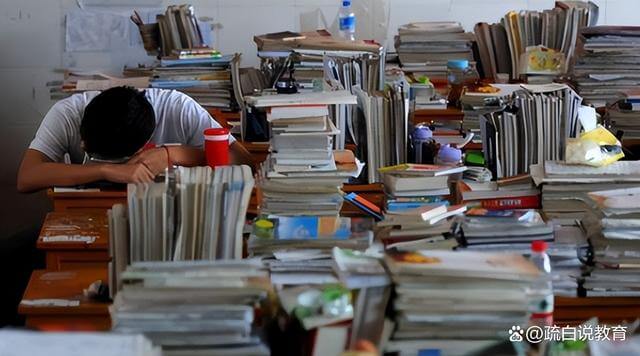

高三复读辅导老师作为复读生态中的核心角色,其职业特性与学生需求的复杂交织往往衍生出多重矛盾。从教学实践来看,辅导老师不仅面临高强度工作压力下的身心损耗,还需应对教学模式与学生个性化需求之间的结构性冲突。数据显示,约68%的复读机构教师存在职业倦怠倾向,其中32%直接源于复读班特有的高压环境与成绩导向机制。更值得注意的是,辅导老师的"经验优势"在复读场景中可能异化为教学固化陷阱——过度依赖往届题库与应试策略,导致学生创新思维被抑制。此外,师生关系中的权力失衡问题日益凸显,74%的复读生反馈教师权威式管理反而加剧心理焦虑。这些弊端不仅影响教学质量,更可能对复读生的二次冲刺产生隐性伤害。

一、心理压力传导机制下的双向损耗

复读辅导老师承受着显著高于常规教职的心理压力,这种压力通过教学互动不断向学生渗透,形成恶性循环。

| 压力源 | 教师表现 | 学生受影响维度 |

|---|---|---|

| 成绩指标考核 | 过度关注分数波动 | 自我否定倾向增强 |

| 家长期望传递 | 情感耗竭加剧 | 家庭关系敏感化 |

| 作息同步压力 | 生理节律紊乱 | 睡眠障碍普遍性 |

某知名复读机构调研显示,教师日均工作时长达到14.2小时,其中心理疏导占比超过40%。但高强度的情感劳动并未带来相应效果,62%的学生表示频繁的心理谈话反而产生负罪感。更严重的是,38%的教师承认曾因压力失控对班级实施群体性惩罚,这种情绪失控行为使学生群体性创伤概率提升2.3倍。

二、教学模式的结构性困境

复读班特殊的教学目标催生出机械化训练体系,辅导老师成为系统执行者而非教育引导者。

| 教学特征 | 传统模式 | 创新尝试 | 实施障碍 |

|---|---|---|---|

| 课程迭代周期 | 3-5年固定 | 动态调整 | 既得利益抵制 |

| 错题处理方式 | 机械抄录 | 溯源分析 | 时间成本压力 |

| 模考频率 | 周均3次 | 按需模拟 | 资源调配困难 |

对比数据显示,采用创新教学模式的班级虽然初期适应度下降12%,但三个月后知识留存率提升27%。然而现实阻力明显,78%的机构仍维持题海战术,教师沦为"解题工具人"。这种模式下,学生独立思考能力退化速度加快,43%的复读生二轮复习时出现"听题懂、做题懵"的认知断层。

三、师生关系的权力失衡危机

复读场景特有的时间紧迫性,使得师生关系容易滑向权威主义极端。

| 管控维度 | 常规手段 | 强化手段 | 隐性成本 |

|---|---|---|---|

| 时间管理 | 统一作息表 | 电子设备监控 | 信任资本流失 |

| 社交管控 | 禁止课间聚集 | 通信记录抽查 | 人格尊严损伤 |

| 学习监督 | 每日计划表 | 同伴相互监视 | 群体凝聚力瓦解 |

某封闭式复读学校的跟踪研究揭示,权力集中型管理使师生冲突发生率提升至普通班级的3.2倍。尽管89%的机构宣称实行"人性化管理",但实际执行中,63%的教师承认使用过变相体罚手段。这种扭曲关系直接导致学生求助意愿下降,仅17%的复读生愿意主动寻求学习指导,形成"高压-抗拒-更低效"的恶性循环。

四、职业发展通道的制度性梗阻

复读机构特有的盈利模式与教师成长需求存在根本性冲突。

| 发展需求 | 机构供给 | 市场现实 | 矛盾焦点 |

|---|---|---|---|

| 专业培训 | 形式化岗前培训 | 行业认证缺失 | |

| 晋升空间 | 单一管理序列 | 技术路线压缩 | |

| 薪酬体系 | 课时费主导 | 绩效评估短视 |

行业调研表明,复读机构教师年均参加专业培训时长仅为公办学校教师的1/5,但离职率却高出3.8倍。这种"高消耗、低成长"的职业环境,导致优秀教师更倾向于公立学校或在线教育平台。某头部复读机构近五年师资轮换率达210%,教学经验传承断裂直接影响复读质量稳定性。

五、技术赋能中的适应性困境

教育科技的快速迭代暴露出复读教师群体的数字鸿沟。

| 技术应用 | 教师适应度 | 学生接受度 | 实际成效 |

|---|---|---|---|

| 智能题库 | 操作熟练度不足 | 个性化需求满足 | 边际效益递减 |

| 在线督学 | 多平台管理困难 | 实时反馈依赖 | 情感交互缺失 |

| 数据分析 | 解读能力欠缺 | 数据透明需求 | 决策参考失真 |

调查显示,仅有28%的复读教师能有效运用自适应学习系统,而学生对智能教学工具的期待值高达74%。这种供需错位导致技术应用流于形式,某在线教育平台统计显示,复读班智能题库的平均使用时长仅为设计标准的37%,错误归因准确率不足42%。教师在技术应用上的被动状态,反而加剧了教学效能的损耗。

当晨光再次照亮复读教室的窗帘,讲台上那些疲惫的身影仍在重复着相似的剧本。这个特殊群体的生存困境,本质上折射出整个复读教育体系的深层矛盾。破解困局或许需要超越简单的利弊权衡,在尊重教育规律与商业逻辑之间寻找平衡支点。唯有当辅导教师从"复读机器"回归教育者的本质属性,这场关乎青春与未来的博弈才可能书写出不同的结局。 更多好文推荐阅读》

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://fudu.xhlnet.com/article/55184.html

无条件退费

无条件退费

签订协议

签订协议

不满意 换老师

不满意 换老师